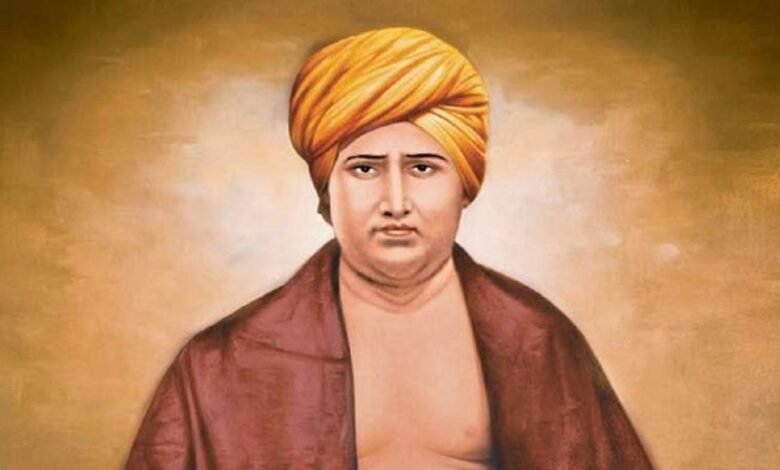

स्वामी दयानंद सरस्वती: महान नारीवादी, मानववादी, एकेश्वरवादी और कर्मवादी विचारक एवं आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत

डॉ प्रमोद कुमार

स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज के उन महान सुधारकों में से एक थे जिन्होंने समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद से मुक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे केवल धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक, महान नारीवादी, मानववादी, एकेश्वरवादी और कर्मवादी चिंतक भी थे। उनका पूरा जीवन सत्य की खोज और समाज के पुनरुत्थान के लिए समर्पित था। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो (Go Back to the Vedas) का आह्वान किया और हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने मूर्तिपूजा, अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और आर्य समाज की स्थापना कर समाज सुधार की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस लेख में, हम स्वामी दयानंद के नारीवाद, मानववाद, एकेश्वरवाद, कर्मवाद और उनके आध्यात्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण में योगदान का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरवी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां धार्मिक संस्कार और वेदों का ज्ञान प्रमुख था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मतों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद के जीवन में बचपन से ही धार्मिकता की झलक देखी गई। उनके पिता एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण थे और शिवभक्त थे। बाल्यकाल में उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों और मूर्तिपूजा में रुचि दिखाई, लेकिन धीरे-धीरे उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे।

उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने अपने परिवार में शिवरात्रि के दिन एक मूर्ति के पास चूहे को भोजन करते देखा। उन्होंने सोचा, “अगर यह मूर्ति स्वयं भगवान है, तो यह चूहे को रोक क्यों नहीं सकती?” इस घटना ने उनके मन में ईश्वर की सच्ची खोज की इच्छा जागृत की। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और सत्य की खोज में देशभर में भ्रमण करने लगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। उन्होंने हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया, जैसे कि वेदों की प्रामाणिकता, एकेश्वरवाद, और कर्म के सिद्धांत और बाल्यकाल और आध्यात्मिक जागरण। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। दयानंद सरस्वती एक महान भारतीय सुधारक, दार्शनिक, और आध्यात्मिक गुरु थे।

स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें वेदों का गहन अध्ययन कराया। उन्होंने मूर्तिपूजा, अंधविश्वास और कर्मकांड का त्याग करने की प्रेरणा दी। गुरु विरजानंद की शिक्षा से प्रेरित होकर स्वामी दयानंद ने संकल्प लिया कि वे वेदों की सच्ची शिक्षा को पुनः स्थापित करेंगे और समाज को अज्ञानता से मुक्त करेंगे।

महान नारीवादी: स्त्री अधिकारों के समर्थक

स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय समाज में नारी सशक्तिकरण के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने उस समय के भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखा और उसके सुधार के लिए ठोस प्रयास किए।

स्त्री शिक्षा पर बल

स्वामी दयानंद का मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने वेदों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि वेदों में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए और आर्य समाज के माध्यम से लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाए।

बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध

स्वामी दयानंद ने बाल विवाह की प्रथा को अवैज्ञानिक और अनैतिक बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से समाज की उन्नति संभव नहीं है और यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और कहा कि विधवाओं को भी एक नई जिंदगी जीने का अधिकार है।

स्त्रियों को समानता का अधिकार

स्वामी दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक मामलों में समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।

मानववादी दृष्टिकोण

स्वामी दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात की। वे जातिवाद और छुआछूत के घोर विरोधी थे और सभी मनुष्यों को समान मानते थे।

जातिवाद और छुआछूत का विरोध

उन्होंने जातिवाद को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना और कहा कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए। उनका मत था कि वेदों में कहीं भी जाति-आधारित भेदभाव का समर्थन नहीं किया गया है।

सभी के लिए समान अवसर

स्वामी दयानंद ने यह प्रचार किया कि समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या धर्म के हों। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज की नींव समानता पर ही रखी जा सकती है।

एकेश्वरवाद के समर्थक

स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्तिपूजा और अंधविश्वास का विरोध किया और वेदों के मूल संदेश – एकेश्वरवाद – को पुनर्स्थापित किया।

मूर्तिपूजा का विरोध

उन्होंने मूर्तिपूजा को अवैज्ञानिक और वेद-विरोधी बताया। उनका मत था कि ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और न्यायप्रिय है, जिसे किसी मूर्ति में सीमित नहीं किया जा सकता।

सत्य की खोज

स्वामी दयानंद ने लोगों को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने की प्रेरणा दी। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना और कहा कि मनुष्य को सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए।

कर्मवाद के समर्थक

स्वामी दयानंद भाग्यवाद और निष्क्रियता के घोर विरोधी थे। उन्होंने कर्मयोग पर बल दिया और कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है।

कर्म की प्रधानता

उन्होंने गीता के सिद्धांत को अपनाते हुए कहा कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। उनका मत था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि परिश्रम और कर्मशीलता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत

स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

आर्य समाज की स्थापना (1875)

उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। आर्य समाज ने शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, जाति उन्मूलन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया।

सत्यार्थ प्रकाश की रचना

स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने समाज में फैली बुराइयों की आलोचना की और वेदों के मूल संदेश को सरल भाषा में प्रस्तुत किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती की विरासत आज भी आर्य समाज और हिंदू धर्म में जीवित है। उनके सिद्धांतों ने हिंदू धर्म को एक नए दिशा में ले जाने में मदद की और उन्हें एक महान नारीवादी, मानववादी, एकेश्वरवादी और कर्मवादी के रूप में याद किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाने वाले महान चिंतक थे। वे न केवल एक महान नारीवादी, मानववादी, एकेश्वरवादी और कर्मवादी विचारक थे, बल्कि एक सशक्त राष्ट्रवादी और समाज सुधारक भी थे। उनका योगदान अमूल्य है, और आज भी उनके विचार प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

डॉ प्रमोद कुमार

डिप्टी नोडल अधिकारी, MyGov

डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा